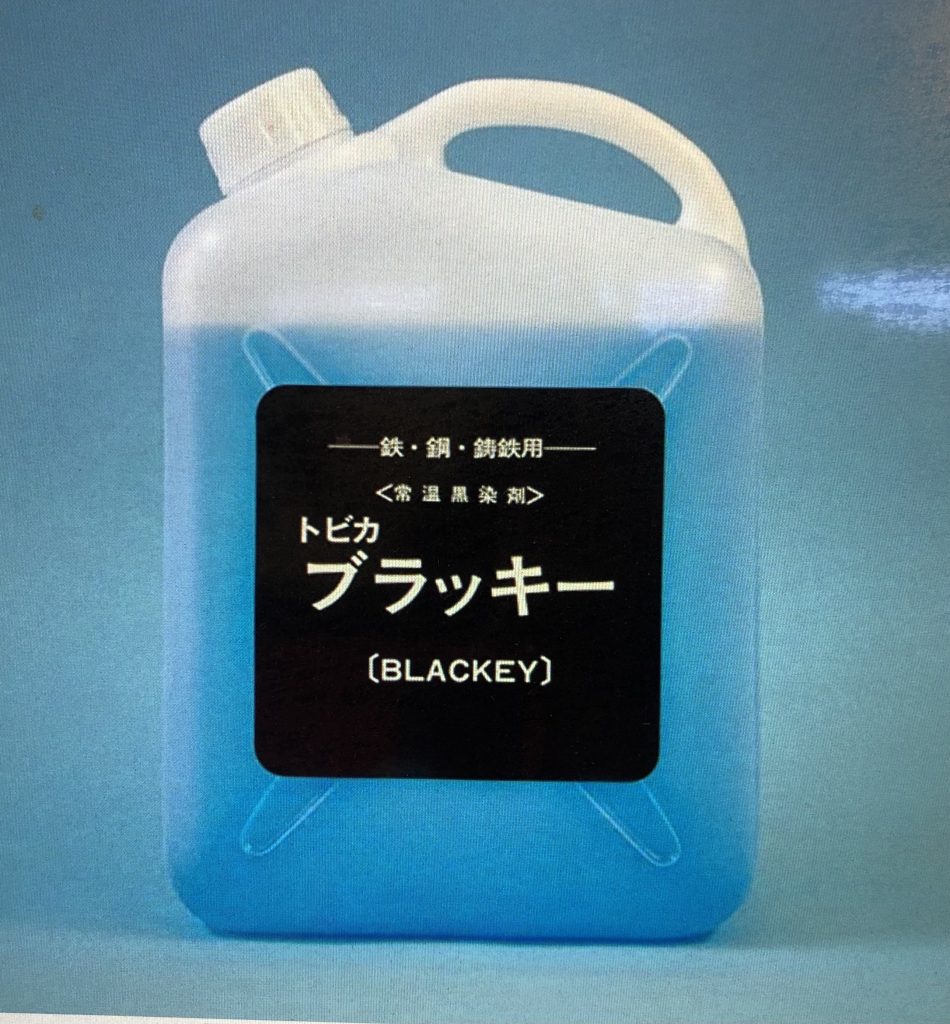

「黒染め液」(真鍮などの金属を黒く染めるための液体)は、長いこと大阪のマッハ模型製の瓶入り(100cc)りを愛用してきた。ずば抜けて性能がよいからだ。しかし10年ほど前にマッハが突然液の取り扱いをやめてしまい、非常に困った。さいわい5〜6本の買いだめがあったので一年ほどはそれで持ちこたえたが、この先どうしようかと考えていた矢先に、マッハの内部事情に詳しい知人から連絡があり、液の仕入れ元が判明。それは東美科学工業の「トビカ・ブラッキーC」という商品で、5リットル容器入り一本が22,341円である。(楽天で買える)。なので。わたしはこの10年ほどのあいだにそれを2本買ったが、性能はまことにgoodだった。しかし今回、間違って5本いっぺんに買ってしまい、多すぎて、こまっている。

ついては5リットル容器入りの1本を15.000円(税込/送料別)でお分けしたいのですが、どなたか欲しい方はいらっしゃいませんでしょうか?

希望者は連絡をください。

先着4名さままで。