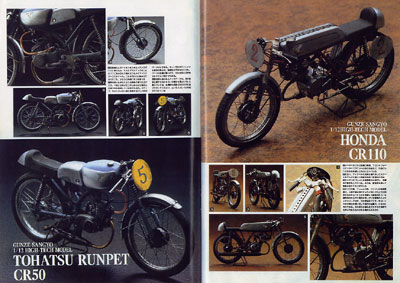

当サイト「プラスチックモデル」のコーナーでは、プラモデルのオートバイを色々と掲載している。ここに最近、「BMW・R69S」、「HONDA・CR110」、「ハーレーダビッドソン・アーミーモデル」、「陸王」の4車種を新たに追加し、これで計8種類のバイクが並び、お陰様で、かなり充実してきた。

ほとんど全部がグンゼ産業の「ハイテクモデル」というプラモデルのキットを組んだものだ。これはプラモデルとしては割に高く、ひとつ7~8千円ぐらいする。しかし最終ページに掲載したハーレーだけは安物のキット(発売元ハセガワ・定価1500程度)を組んで作った。

私は過去、たくさんのアートインボックス作品を作った。

それらの製作過程で、毎回頭を悩まされるのが路上に置くための物品だ。すべての作品は1945年のパリという設定なのだが、いっくら当時の写真を眺めてみても、路上に物など置いてないからだ。しかし作品として見ると、画面の手前(路上)には、何かがないとヘンなのだ。しょうがないので、お掃除の道具類をならべてみたり、ガラクタの木箱類を並べてみたり、またある作品ではゴミの類を並べてみたりと、ない知恵をしぼり、いろいろ工夫をこらしてきた。できるだけワンパターンは避けたいので、毎回新しいアイデアを探してきたのだ。しかしだんだんと種が尽きてくる。そんなとき、突然バイクを置くことを思いついた。バイクならば、路上にあっても何ら違和感はない。しかもプラモデルを加工すれば済むので、作るのもカンタンそうである。だから最初に考え付いたときには、大喜びしたものだ。そうして出来上がった作品の題名は「モンパルナス19」。(以前より当サイト、アートインボックスのコーナーに掲載してある。)

と、いうわけで、アイデアはよかったのだが、非常に困ったのは、古いバイクのキットがみつからないことだった。本当なら、1940年ごろの、フランス製のバイクが望ましいところ。しかも縮尺は12分の1でなければならない。私は、次から次へと東京中のプラモデルショップを探し回った。だがそんなものはどこの店にも置いていなかった。それでしょうがなく、この作品には、ハーレーダビッドソンのアーミーモデルを置くことでお茶を濁した。なにしろ私がつくっているパリものは、ノルマンジー上陸作戦によって連合軍が進駐してきた直後という設定なので、道端に米軍バイクがころがっていたとしても別段不思議ではない。が、車種としてはかなり新しいものだったので、時代考証的には大いに不満足ではあった。しかしそんなことまでわかる客はまずいないだろうと考え、そのまま作って作品の手前に置いてしまった。

それは、それでよかった。

だが、じゃあ、「他の作品にフィットするバイクは?」となると、相変わらず適当なものは見つからない。仕方なく、ある人に

「なにか、いいバイクって、ないですか‥?」

と、尋ねてみた。この方は、かなりのドールハウスをつくる女性で、どういうわけかバイクにも非常に詳しいという変わったお方。

それから数ヶ月が経って

「もし、よかったら、これを使ってください‥」

なんとプラモデルのバイクのキットをタダでプレゼントしてくれたのだ。それがグンゼのハイテクキットとの出会いだった。このときいただいたキットは「BMW・R69S」と「トーハツ・ランペット・CR50」のふたつで、いずれも店頭では入手不可能という貴重品だった。もったいなくてしばらくは封を切る気になれず、実際に作ったのはそれから一年ぐらいたってからのことだった。しかし残念ながら、二台ともパリの街角には不似合の車種だったため、ただ単にバイクだけの作品となってしまった。以後その数は、だんだん増えてゆき、同時に、バイクを作ることにはまってしまった私は、町のプラモデル屋でグンゼのキットを見つけるたびに買いあさっている。

本文の文末には、2000年の11月に発売された「月刊モデルグラフィクス」の誌面から、私のバイクが取り上げられたときの様子を掲載した。写真はトーハツ・ランペットと、ホンダのCR110である。このときは同時にカンタンな制作記事も併載された。(記事の内容は、当コーナー・2002年11月15日付けにて全文掲載してあります。)その後再度、同誌別の号に、こんどは「陸王」を取り上げて下さるという話があり、私は、はやばやと記事だけを書いてしまった。が、結局「陸王」の記事はボツになり、使われることはなかった。もったいないので、本日は、その、日の目を見なかった駄文を下に掲載することにした。

――これは陸王ってバイクだが、むかし三軒隣りのおっちゃんが乗っていた。当時、うちのオヤジは「アサヒ号」なんて地味なバイクで通勤していたから、こども心に「負けた!」なんて思ったもんだ。

前回、11月号で記事にしたトーハツ・ランペットは、絶版の貴重品というキットを組んだものだったが、今回の陸王は、幸いいま市販されている。

例によってグンゼ産業のハイテクモデルというキットを使ったので、主要部品のほとんどがホワイトメタル製というやっかいなもの。やってみりゃあわかるけど、ちょいとヘマすりゃポキッと折れちゃうのがホワイトメタルの特徴だ。だから折れちゃったパーツはすべて金属で作り直した。サイドスタンドや、マフラーの根元や、リヤブレーキのテコや、訳のわからないパイピングの類や、その他かなりの部品を真鍮で作り直した。また、フロントとリヤのフェインダーや、イグニッションキーや、リヤのナンバープレートなども、薄い洋白材を材料に、すべてを作り直した。というのは、キットにふくまれているステンレスのエッチング板はメチャクチャ硬いので、うまく曲がらない。その上ステンレスだとハンダが流れにくいし、腐蝕液にも反応しない。等々を考慮して、ぜんぶを洋白でつくりなおさざる得なかったのだ。

今回の自慢はサドルなんじゃよ。むかしのバイクのサドルって、だいたいこんなもの。しわくちゃのボロボロだった。そのへんをムキになってつくろうとするとこんな風になる。まずツルッとしたプラスチック製のサドルにゴムのり系のスプレーを吹き、それから東京都23区推奨の白いゴミ袋をおっかぶせ、くるりと裏側に巻きつけた。そいで裏側にはピッタリの大きさのガムテープをはりつけて、ギュッと固定する。着色は、オイルステインの原液(黒)を、シンナーでパシャパシャに薄めて筆でサッと塗った。もっともこれは表側(サドルの表側)だけのことで、裏もおんなじようにやったらシンナーが染みてガムテープがはがれてしまう。だから裏側はスプレーでの着色となった。(――表側だけは、どうしてもキタナラしく塗りたかったので、筆ぬりにしたって訳だ。)

これで、かなり実感がでる。

だがここまでやっちゃうと、どうしてもサドルのアンダーが気になってくる。キットだと、そのままサドル受けに接着しておしまいだが、それじゃせっかくの雰囲気が台ナシしだ。むかしのバイクなら、コイルスプリングが丸出しって構造でなきゃ、ね。

おかげでコイルスプリングも自作することになった。

太さ0.5ミリ程度の真ちゅう腺を少量準備し、まずはそれをガスで真っ赤にあぶって焼きなます。あとはそれを太さ2ミリの丸棒に巻きつければ出来上がり。ここまでは、いたってカンタン。しかしそのあと、そのスプリングを、どうやってサドルの裏側に取り付けるのかが、非常にやっかいだった。シートの裏側は、さっきガムテープを張ってしまったし、スデに着色もしてあるので、加工は、かなり面倒だ。

以下、少し説明すると、まず真ちゅうでT字型の金具をあらかじめ作って、それをサドルの裏側にピンで突き刺して固定する。次はT字金具のおのおのの先っぽに細いシャフトをハンダ付けし、そこに、さっき作ったコイルスプリングを通して、それからサドル受けに接着するという手順だった。やったら案外うまくゆき、しわくちゃのサドルの下には原始的なコイルスプリングがキラリと光って、そうとういい雰囲気になってきた。すっかり気に入った私は、ついでに(フロントの)ハンドルの根元にもスプリングを入れたくなり、こうしてだんだんと余計な仕事が増えていった。

いまでも慙愧(ざんき)の念にかられるのはヘッドライトの角度のこと。もつと下に向けるべきだったのだ。残念ながらこの部分は特に厳重に真ちゅう線を植え込んで止めてあったので、あとでは直しようがなかった。しかし、よく良く考えると、むかしの単車のライトなんて、結構ぐらぐらしていて、よくおっちゃんが、走らす前に、ちょっと下を向けたりして調整していたものだ。それを考えれば、多少上を向いていても、そんなにメゲることはないのかも知れないと、いまはそう思い、自分をなぐさめている。

陸王がはやっていた時代は、力道山や、月光仮面が大活躍していたころのこと。だから陸王っていうと、どうしても力道山の顔をおもいだす。力道山のようなムキムキマンがよくこの単車にまたがっていた。

大日本絵画/刊・2000年11月号より

2003年7月15日