“これはもうジオラマによる新しい『絵画』/芳賀一洋による待望の新作/有楽町の交通会館に登場”という少々オーバーな見出しで、「月刊美術」11月号に、拙展の開催情報が掲載されました。記事を書いたのは編集部の下川拓郎さん。

——-以下記事より。

昨年の6月号「この春感動を呼んだ名品・優品・傑作選」や、同12月号、「あの日に帰りたい—–郷愁さそう風景」の扉で作品を紹介し、本年5月号のアトリエビューでもご登場いただいた造形作家の芳賀一洋さん(1948年生まれ)。

古びた機関庫やさびれた工場街、郊外で朽ちかけた消防団などに想いを重ねた心象風景から、創業当時の伊東屋や、マンガ家の聖地トキワ荘の精緻な再現模型まで、妥協なくイマジネーションを働かせて制作された作品は、誰かが本当にそこで笑い、泣き、喜び、哀しんだ、営みの残滓を想像させずにおかない。見る者の心に深く静かにじわりと沁みる、情感があふれるたたずまい。これはもう「ジオラマ」の域を超えた新たな美術表現として十分な魅力と存在感だ。

ただ画廊などでの扱いがないためなかなか実物を目にする機会がないのも事実。だが、来る10月末に有楽町の交通会館で開催される「芳賀一洋&渋谷クラフト倶楽部展」で待望の新作が展示される。

これは芳賀一洋と彼が主宰する教室の生徒&OBによる作品展示会で、同会場では5回目の開催。今回、芳賀さんは昭和初期の日本の情景をもとにした、大作のストラクチャー作品4点と、レトロなパリを箱の中に造りこんだアートインボックス(立体画)約20点を発表予定。(他に師匠に負けず劣らずの出来栄えの生徒たちの作品46点も)。ぜひ、その無二の魅力に触れてみてください!

*次号、巻頭特集で芳賀作品にディープに迫ります。お楽しみに!!

芳賀一洋&渋谷クラフト倶楽部展

会期/10月31日(日)~11月6日(土)

午前11時~午後8時

(初日のみ午後1時開場)

会場/東京交通会館・地下1階

ゴールドサロン

東京都千代田区有楽町2-10-1

TEL 03(3212)2931(代)

入場無料

*初日午後6時より会場でオープニングパーティーがあります。

近況②「月刊『悠+』(はるかプラス)11月号」のこと

月刊「はるかプラス」11月号が発売になりました。連載中のHagaコーナー、今月の作品は「風に吹かれて」です。

——以下記事より。

ホテルでの拙展宣伝のために制作した「ワンス・アポン・ア・タイム」という作品を前回紹介した。そしてこの「風に吹かれて」(縮尺80分の1)も、おなじ目的で同時期につくられた作品なのだが、前者と比べこっちは難しかった。

できるだけ金属を使って、ごちゃごちゃとした、いかにもつくりにくそうな作品をつくるという方針で、まずは2基のクレーンから制作をスタート、途中で何回も挫折を繰り返し、それでも1997年の秋、どうにか完成し、翌年3月、新宿の京王プラザホテルのロビーに展示された。

そして今週、有楽町の東京交通会館地下1階ゴールドサロンで「芳賀一洋&渋谷クラフト倶楽部展」開催(10月31日~11月6日)。本作を含めて約30点出品。入場無料。ぜひご来場を!

発行:㈱ぎょうせい

近況③「悠日3号」のこと

雑誌「悠日3号」が発売されました。

今号では「アジェのパリ/倉庫」を紹介。この作品にまつわる記事を書き、文末で12月開催予定の「悠日展」のことにも言及し、やや長い文章になりましたが、下にその全分を掲載します。

アジェのこと

旅回りの売れない役者だったウジェーヌ・アジェ(1857~1927)は、40歳を目前にして突然劇団から解雇を言い渡された。仕方なく彼は絵描きの道を歩みはじめるも、たちまちこれも挫折し、その後の30年を、彼はずっとカメラマンとして生きた。

簡単に写真が撮れる時代ではなかった。重さ20キロもある旧式の暗箱カメラを担いで、70歳で没するまで、毎日彼は街へとでかけ、パリの街並や風物を写真に撮りつづけた。そうして撮った写真は7000枚に及ぶという。

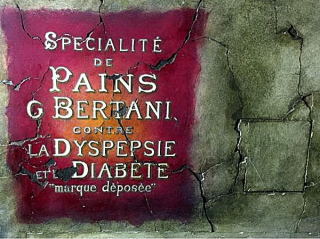

以前よりぼくは彼の写真を自作のディティールをつくる際の目安にしてきた。店の名前や、建物に取り付ける金具のかたちや、石だたみの柄を考えるときの参考にしてきた。だがその写真を全体として作品に取り込もうとしたことはなかった。ぼくのアートインボックスは常に第二次大戦後のパリを描こうとし、対してアジェの時代はそれより半世紀もふるく、街の雰囲気がだいぶん違うからである。

月刊美術のこと

「月刊美術」という雑誌がある。

編集部の下川さんは大の自転車マニアだ。だから、ぼくが新しい自転車を買うとき、真っ先に彼に相談した。すると彼は親身になって考えてくれ、ある日御徒町の自転車屋へと連れて行ってくれた。

その帰り道。

「こんど芳賀さんの特集をやりたいのですが」と、なにげない調子で嬉しいことを言った。

「つくり下ろしの作品をひとつつくっていただき、それを表紙にして…」と彼は歩きながら、いつもの調子でゆっくりと話しつづけた。

「ところで、つくり下ろしって、なに?」

と問うと

「書き下ろしって言葉があるでしょ。だから芳賀さんの場合は、つくり下ろしかなって…。いま考えた言葉です。」

な~んて会話があったのは去年の暮れ、馬具店の制作が一段落し、つくり下ろしをやるのにちょうどピッタリのころだった。しかしなにをつくったらよいのかがわからない。

聞くと表紙の作品は出版社が仲介し、毎号販売するという。表紙になったということで黙っていても売れるのだそうだ。てーことは売れなきゃ責任問題ってことである。

大いに悩んだ末、ぼくは天才アラーキの写真にあるような場末の町並みを連想し、そんな場所にある、しょぼくれたスナック風の飲み屋みたいなものをつくることとし、山谷や三ノ輪あたりでの調査を開始。と同時に作品が完成した場合のかたちを慎重に吟味した。絵と違い、間違ってへんなものをつくりはじめてしまうと、途中での修正がやっかいだ。

そんな風にしてアラーキ的なるものを考えてひと月が経ったころ、突然頭の中で「出来た!」と思える瞬間があった。作品はそのとき完成、あとはただつくるだけなのだが、ひとつ問題があった。それは、その作品がどうも売れそうではないということ。

そんなわけで、アラーキ風なものに約一ヶ月を費やし、挫折したあと、こんどは怪傑ゾロ的な情景を考えた。つまり馬や馬車が現役で活躍していて、しかも建物がスペイン風といった情景だ。アラーキ風に比べりゃよっぽど売れそうに思えた。

さっき書いたように、ぼくは直前に、頼まれて馬具店をつくっている。だがそれは西部開拓時代のものなので木造の建物だった。だから制作中、これが石造りだったらさぞ美しいだろうと何度も思ったものである。そのように、石造りの建物と馬具とが調和した世界とは、それすなわち怪傑ゾロの世界である。都合のよいことにミニチュア馬具の類が、まだいくらか手元に残っていた。

悠日展のこと

2月にアラーキ的なるものについて考え、5月には怪傑ゾロ的な風景を模索した。が結局どちらも着手にはいたらなかった。そして6月には「悠日オープン五周年」を祝うパーティーがあった。

実はその少し前に「ギャラリー悠日」のオーナー氏から芳賀展開催についての申し出があり、その日程について出来ればパーティーの席で返事をしたかった。しかし本当に芳賀の特集号が出るのなら、展の日程はそれに合わせたほうがよいに決まっている。そこでパーティーの3日前、ぼくは月刊美術の編集部を訪ね、率直にそのへんを伺った。

すると彼らは必ずやりますと答え、計30ページにわたるビッグな特集を組むつもりだという。発売は11月20日だそうだ。最初のはなしのとおりつくり下ろしの作品は必要で、遅くとも10月10日までに仕あげてほしいとのこと。だが売れる売れないを心配しないですむように、その作品は、表紙にはしないという方向で調整しているという。

やれやれである。

帰りぎわ

「ところで、つくり下ろしのことですが、アジェの時代のパリをつくるってことで、どうです?」

と、思い切って尋ねた。

すると自転車マニアの下川さんから

「いいですねえ!」と、ただちに賛同の声が上がり、ならば、ということで、それからの猛ダッシュが始まった。

というわけで下の写真は、つい最近完成したばかりの「アジェのパリ/倉庫」という作品だ。そしていま、もうひとつのアジェ作品をつくっている。そちらの作品は12月1日からの「悠日展」会場に展示の予定。

——どうぞご期待ください。

ギャラリー悠日/刊

2010年10月23日