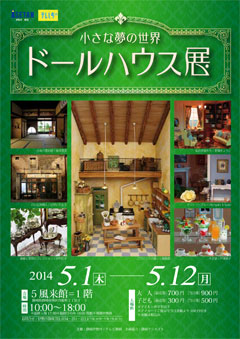

5月1日より静岡で開催されるドールハウスの合同作品展に参加し、多数の作品を展示いたします。

タイトル:小さな夢の世界「ドールハウス展」

会場:5風来館1階

※静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5

会期:2014年5月1日(土)~12日(月)

時間:午前10時~午後6時

※最終入場17:30/最終日16時閉場/期間中無休

主催:静岡伊勢丹、テレビ静岡

企画協力:静岡クリエイト

入場料:大人[当日券]900円/子供[当日券]500円

お問合せ:054-251-2211(静岡伊勢丹)

わたしのほかに中村和子さん、木村浩之さん、美海きょうこさん、戸塚恵子さん、小島隆雄さん、島本英文さんらがそれぞれコーナー別に作品を展示します。わたしのコーナーは約15坪、主要な作品約15点を展示する予定です。

是非ご来場ください!

2014年4月26日