ドールハウスミニチュアマガジン(Dollhouse Miniature Magazine 米国)という雑誌がある。その2004年9月号の表紙に「See a Japanese artist’s stunning mini scenes――日本の作家の驚くべきミニチュア作品を見よ!」と、太文字のキャプションがあって、計6ページにわたって私の作品と記事が紹介された。

なかなかの快挙だと思い非常に喜んでいる。

今までも数回海外の雑誌で取り上げられたことはあったが、たとえば写真が一枚だけとか、せいぜい見開き2ページ程度の取り扱いで、これほどまとまった記事が掲載されたのははじめてのことである。

最近ではトム・ビショップ氏のサイトのリンクリストに、私のHPアドレスが掲載されていたり(前回のトークスを参照のこと。)このほかにも10件程度のアメリカンサイトに私のHPアドレスが載っているようだ。たまたまそれらのうちのひとつ目にした「ルーシー・マローニー」(Lucy Maloney www.yourdogforever.com )という女性が今回の記事のライター「ジェーン・フリーマン」(Jane Freeman)さんに私の名前を知らせた。そんなことがきっかけになって今回の掲載につながったようである。

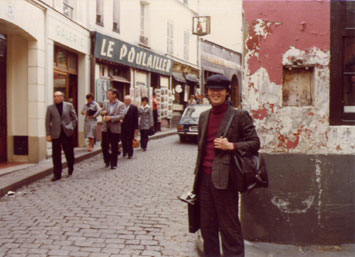

実は去年の9月、私はニューヨークに出かけている。

(2003年9月26日付のトークスを参照のこと)。

そのときにマンハッタンにあるジェーン・フリーマンさんのアトリエを訪ね、今回の記事のためのインタビューを延々3時間以上にわたって受けたのである。(彼女はライター兼画家兼造形作家である。)そうして書いてくれたのが下の英文だ。つまり下の英文は今般の記事とまったく同じ内容である。しかしあいにく私には翻訳する能力がない。だが私の生徒の中には英語堪能な御仁もおられるようなので、一応全文を掲載することにした。

Stunning miniature scenes

Created by Japanese artist Ichiyoh Haga

By Jane Freeman

After you recover a bit from seeing these marvelous scenes, you may with to reflect on an important lesson from their creator, Mr. Ichiyoh Haga, master artisan: It is never too late to begin making miniatures.

When I met Ichiyoh in August 2003, he had been creating miniatures like these for only seven years! Born in Tokyo in 1948, he was almost 50 when he discovered his genius for the small. He has also produced illustrated books about his work.

Good from bad

Haga’s story, about bad luck turning into good fortune, represents an important attribute of all miniaturists, namely resourcefulness. Here’s how it happened. Until the mid -1990s, Ichiyoh Haga, ran seven retail clothing stores. In Tokyo, it’s customary to close up shop every summer.

But in 1995, with Japan in a severe recession and business declining, Ichiyoh decided to keep one of his stores open that summer. He sent his sales clerk on vacation for a week and manned the shop alone. With no customers to tend to, there was little to do.

To kill time, Ichiyoh began fiddling with some price tags that were lying about. Cutting them into shapes, he soon had walls, a door, and a window frame. Matchsticks became pillars; sticky seals turned into tiny roof tiles; a food container was sliced into window panes.

Before he realized it, Ichiyoh had constructed his very first miniature — a house smaller than a cigarette pack. He says, “Gradually I became absorbed, and I completed a nice small miniature house by that evening.”

The next day he made a miniature warehouse. On the third day, a tiny toilet. By the end of the week he had completed five structures out of odds and ends.

Modestly he commented, ” It was a bit of surprise even to myself that the works had been done so well.”

At the end of the week, he rushed to the model shops to look for better materials. Then he set to work on a wooden locomotive shed (1:80 scale).

When the train shed was finished he photographed it and showed the picture to a friend, who was so impressed that he advised Haga to quit his career as a retailer and devote himself to miniatures professionally.

Within the year the same friend sponsored an exhibition of Haga’s train sheds in a trendy Tokyo department store. The show received a lot of publicity, and Haga was on his way.

By the summer of 1996, Ichiyoh closed all his retail shops and had stepped into the miniature world as an artist.

Sharing ideas

I had the honor of meeting Ichiyoh Haga while he was in New York for the 2003 Tom Bishop International Miniature Show. After watching Ichiyoh set up some of his breathtaking dioramas, I brought him downtown to my studio for an interview, along with a few friends from Japan who tagged along. Though Ichiyoh speaks good English, these friends proved invaluable in helping me understand some intriguing ideas. I wanted to know, for starters, how he made everything!

We communicated partly by Ichiyoh drawing thumbnail sketches of his techniques. Exchanging ideas and advice was fun, despite the sweltering heat that day.

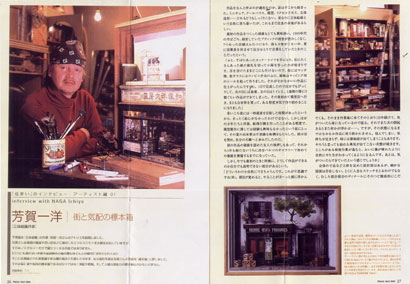

When I apologized for the smallness of my apartment, which doubles as a studio, Haga one-upped me, saying his studio is only eighteen feet square. He’s in that small space every day from early morning until midnight, sometimes into the wee hours, taking time off only to shop for materials or tools.

Series of coincidences

Ichiyoh is very tall and usually quite serious. He often wears a bandanna around his head. He is very generous with information and loves to share his great enthusiasm.

He gave me a set of gorgeous, eerie, atmospheric photos of miniature railway structures. His tableau of factories, warehouses, and train stations is based on the real city Mouka (about 50 miles north of Tokyo), which boasts the Mouka Rail Line, where steam locomotives run. This city is of special significance to Ichiyoh, for a thousand years ago his ancestor, Lord Takazumi Haga, lived there in a castle. In fact, the county was called Haga County.

A series of coincidences led Haga to create the miniature Mouka Rail Line. In 1996, Professor Toyoyuki Tamura read about the first exhibition of Haga’s work. He went to the show, met Haga, and the two men discovered they had something unusual in common. A thousand years before, Tamura said, one of his ancestors worked for Lord Haga, about whom the professor was now writing a book. This was Ichiyoh’s ancient relative!

On another note, the doctor said he was nostalgic for “the good old days” of the Mouka Rail Line. After their meeting, Professor Tamura introduced Ichiyoh to the mayor of Mouka, who encouraged him to re-create Mouka Station in miniature. Ichiyoh complied, and even documented the project in a book, Making Mouka station. Today the tableau is on permanent display at the center of the Mouka Station concourse.

Ichiyoh Haga has produced other books as well. His exquisite picture book, Ichiyoh, contains images of dioramas from a series called “Art-in-Box,” the European term for boxed art meant to hang on a wall.

Miniatures from scratch

During Ichiyoh’s visit, I referred to the dioramas in the book, deluging him with questions. He gets his ideas from actual buildings, pictures, and his imagination, and he tries to make everything from scratch.

Whenever possible, he makes an object out of the same material it’s made of in actual scale. For example, he’ll use wood to make wooden window frames and metal for door hinges. However, when he finds something in a store that’s better than what he can make, he buys it, a concession that saves lots of time. So his scenes do contain some store-bought pieces.

In “Le Bain,” everything is handmade, like the broom, which started out as a small wire brush not much bigger than a toothbrush. Haga removed the handle and repositioned it in the middle of the ferrule holding the bristles. The bucket was fabricated from a sheet of extremely thin metal cut to size with a blade. How amazing to create the illusion of heaviness out of something so thin and light! This is an example of Haga’s gift for tricking the eye. The bottom of the bucket was made from one of the two circular pinch- handles of a common metal paper-clamp. He weathered the bucket with chemicals to produce oxidation and rust when heated.

I asked how one chemical solution can have so many effects, and Ichiyoh explained that deviations in temperature and humidity will determine the results.

Exterior detail

Each box has a different type of exterior treatment, always realistic down to the finest detail. To make stucco, Haga cut real bricks and stones to size, then partially covered them with ordinary plaster, thinned to the consistency of mud.

In “The Kid” (also called “Parapluie,” for the umbrellas), Haga made 1/4-thick bricks from plaster that had been poured into a pan, allowed to dry, and then cut into squares like brownies. The flowers are dried. The pots came from a miniatures store, but Haga made their liners. The mullions were cut of brass as thin as a line on a legal pad! The umbrella spokes are straight pins, and for the canes, Haga cut lengths of brass dowel, heated them red-hot, and let them cool. Winding the softened brass around a ballpoint pen gave the canes their curve.

The canisters in the window and the door hardware are thin metal. I was astonished to discover that Ichiyoh does not use glue; he solders all components.

For “Le Calvet,” he made signage letters out of brass, which he cut into tiny pieces, assembled, then soldered onto a facade. The wall mural, which is an interesting two-dimensional element in a three-dimensional miniature, was painted with acrylic and oil paints.

Ambitious contributions

The “Tokiwa-Sou Apartment House” is one of Haga’s most ambitious buildings. In the actual building which inspired it, there lived a number of famous comic-book artists, including the creator of Pokemon.

I’ve covered just a few of the many ideas Ichiyoh Haga has contributed to the world of miniature-making. You can access his spectacular Web site to lean more. I wish to thank Ichiyoh Haga for demonstrating that it’s never too late to begin something new.

Jane Freeman writes a monthly column for Dollhouse Miniatures. She is also the author of The Art of the Miniature (Watson-Guptill).

To contact Ichiyoh Haga, visit his Web site, www. Ichiyoh-haga.com, or e-mail webmaster@ichiyoh-haga.com.

“Copyright 2004, Dollhouse Miniatures Magazine, dhminiatures.com.”

文中「トキワ荘にはポケモンの作者が住んでいた」みたいなことが書いてあるのが、かなり気にかかる。ポケモンは任天堂のゲームキャラなのでトキワ荘とはなんの関係もないからだ。しかし現地で日本の漫画を説明するためにポケモンの名前を出したため文中で使われてしまい、まずいと思い半年前に修正をお願いしたのだが直してくれなかった。米国でのポケモンの威力は、まだまだかなりスゴイのだろうか‥。

任天堂の関係者にはお詫び申し上げます。

2004年9月号より

2004年7月23日