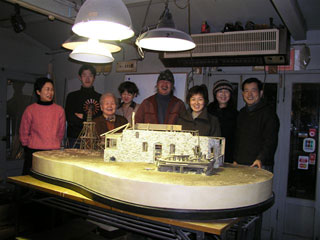

現在、テレビドラマ「北の国から」に登場する石の家と、それにまつわる情景を制作中である。(石の家に関しては8月23日と11月16日のトークスにも記載があります。)

大雑把に言うと、この作品を完成させるためには

①丸太で組み上げられた巨大な風車を作らねばならない。

②流木で形成された大きなテラスを作らねばならない。

③石の家の壁である石を彫らねばならない。

④家の内部や、建具や室内調度品を作って、屋根を張らねばならない。

⑤建造物全体を配置するための地面や、草木などを作らねばならない。

⑥作品のベースと台枠を作らねばならない。

上の6つをすべてクリアーせねばならぬ。

だが、すべての制作の元になるのは制作図面で、これはスタートと同時に、あるコンピューターの専門化に依頼していた。しかし図面の作成が遅れに遅れ、やっと届いたのが10月20日ごろのことだった。もともとこの家は、ドラマの主人公である黒板五郎(田中邦衛)氏が自分で建てたという設定なので本職の大工が建てたものではない。従って建物全体が微妙に曲がっていて、そこが大きな魅力となっている。その上すべての建造物には石だの流木だのといった不定形な自然素材がふんだんに使われているため、コンピューターで作図するのには難しい対象物が多かったからだ。

しかし当初から納期は年末と決まっていたため、私はあせった。

仕方がないので図面が到着した直後から可及的速やかに作業を進められるようにと、私はふたりのプロにヘルプを依頼した。すなわち建物全体を覆っている石の彫刻は金子辰也(かねこ・たつや)氏に、そして家の内部に使う机や椅子や台所用品といった室内調度品は「よしだ・ともひこ」氏に、それぞれの制作を依頼し、彼らがそれらを作っているあいだに私は風車やベランダや地面や、作品の台枠といったその他の部分を作るという共同作戦を立てたのだ。そうこうするうちに、新聞紙を広げたよりもまだ大きいという豪華大型図面が数十枚、バサッと到着し、やっとこの「プロジェクトX」が動き出した。しかし今度は、金子氏の分担である石の彫刻が、またもや遅れに遅れ、ここ数週間はヤケクソ気分におちいっていた。

しかしである。

やっと先週、待ちに待った金子氏による石の芸術品が到着したので、下にお見せすることにする。

石の家というよりは、これはまるで「アラモの砦」である。

すばらしい出来栄えだ。

さすがプロ!

金子辰也というひとは「月刊アーマーモデリング」誌や「ホビージャパン」誌など、有名模型雑誌各誌に毎月「マル秘・製作技法」を掲載しているという名うてのプロモデラー。きっとご存知の方も多いだろう。ちょっと「よんさま」に似たやさしい雰囲気で、女性にはかなり人気があるんじゃないかと思う。

まあそんなわけで、模型界のヨンさまのご活躍をもって、一番上に掲げた6つのノルマのうち、5つまでを無事クリアーすることができた。これで石の家もなんとか最終コーナーを回り、いよいよラストスパートになだれ込んだと言えそうだ。 現在は、金子氏が届けてくれた壁(建物)の内側を制作中だが、さっき言ったように室内調度品の類は「よしだ・ともひこ」氏がごちゃごちゃといろいろ作ってくれているので、そうは難しくなさそうだ。しかも地面や風車など、その他の部分は既に終わっている。無事室内が終わり、屋根を張り、煙突を立てれば、それでおしまい。ぴったり年末にはゴールインできそうである。

写真右が金子辰也氏

写真右が金子辰也氏

撮影:三宅隆雄

2004年12月14日