あれっ?と思ったかたがいるかもしれない。つい数日前までこの場所にあった最新トークス一件を、事情があって削除した。かわってきょうは「ぶらり途中下車の旅」について。

12月に放送予定の表題番組取材のため、日本テレビのスタッフ一行6名がぞろぞろっと芳賀のおんぼろ工房へとやってきた。できるだけキタイ服を着て、部屋をめいっぱい散らかして彼らを待つつもりだった。ところが散らかすまえにクルーが到着してしまい、そのとき部屋はまだ片づいていた。それを見たディレクターは、これじゃまったく絵にならない‥と機嫌がわるい。

「われわれは、そのために、わざわざ時間を使っているのですから‥」

けっこうキツイをことをおっしゃる。

「まあとにかく、ただちに散らかしますから、少し待ってください‥」

ぼくはやおら棚から丸ノコをとりだしてガーガーコンパネを切って若干のおがくずを宙に舞わせ、板切れを床に散らばして、自分の体にもさりげなく微量のおがくずをふりかけた。そうしてからもう一回見てもらった。

「まあいいでしょう。芳賀さんはそうやってここでガーガーやっててください。いまタレントさんがきますから‥」

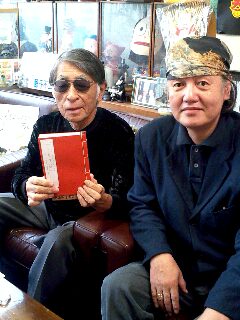

というわけで、TVタレントでありムービー・アクターでもある勝野洋(かつの・ひろし)さんが、ぶらりと部屋に入ってきた‥。

そんなわけで、12月9日(土)放送予定の「ぶらり途中下車の旅」に、芳賀がちょこっと登場する予定だ。日本テレビ。番組は午前9時半から、です。

どうぞよろしく。

2006年11月20日