8月の宇都宮展のときにはでっかいトラックを借りて、3回にわけて荷物を運んだ。荷物とは作品と什器(イーゼル)それから書籍や照明器具や、その他もろもろのこと。腰痛持ちにとってはけっこう大変な仕事だったので、その後しばらく腰が痛かった。展が終わって、さいわいそれらの荷はギャラリーで預かっていただけることになり、戻ってきていない。

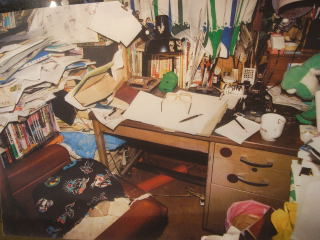

「ギャラリー悠日」は、もともと蔵だったところ。作品の保管にはピッタリだ。それどころかギャラリーでは作品の販売や宣伝もやってくれるということになったのだ。そのためこっちには何にもなくなってしまい、本当にせーせーしている。あんまりにも気分が良かったので、十年ぶりに作業場の大掃除をすることにした。

これは事件である。

そしてそのこざっぱりした状況を、ついみんなにも見せたくなり、掃除のあと写真を撮って、「マイ・スタジオ」というページに掲載した。(マイ・スタジオは「作者紹介」ページの最下段から入れます)。

それと「石ノ森章太郎の机」のことですが、下のブログでいっぱい写真を見られますよ。

http://blog.quiet-room.main.jp/

上は目玉クリップや極小マッキーなど、机の上に置いてある驚きの極小小物をつくってくれた女流名人のページです。

2008年10月10日