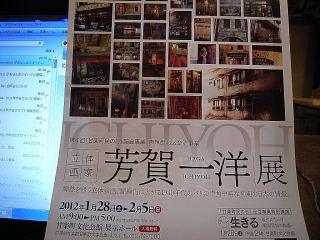

東京と群馬で、たてつづけに開催したふたつのエキシビションが終わって、その後片付けに手間取っている。もどってきた作品の整理整頓にくわえて、搬入搬出の際に生じた小さな傷の修理が面倒くさい。ときには展示台(イーゼル)や、作品を収納するための箱まで破損することもあるし、電気の球が切れたり、題名のプレートが無くなったりなど、いろんなことがあるものだ。それらをぜんぶ元通りにせにゃならん。と同時に、領収証や名刺を整理して、芳名帳に記載された名前をパソコンに入力し、必要に応じては礼状を書かねばならぬ。エトセトラ、エトセトラ。なにしろぜーんぶひとりでやっているから、時間がいっくらあっても足りない。

おかげで横浜駅はしばらく中断したままだ。

2012年2月26日