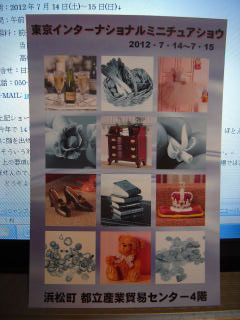

前回お知らせした浜松町のミニチュアショーは無事終了いたしました。

佐野匡司郎氏、伊藤誠一さん、エコーモデルの阿部社長、ほか大勢の方々に御来場をいただきました。

御礼を申し上げます。

当日、ぼくのテーブルのはす向かいにイギリスから来たおじさんが座っていて、肉や野菜など、ミニチュアフーズ(食品)を売っていた。それが実によくできていたので、将来八百屋をつくろうかと考えているぼくは、ついひと山買ってしまった。それら野菜をつくったのはアンジー・スカーという女性で、そのおじさんは彼女の10才年下の旦那だった。

まあとにかく素晴らしいミニチュアフーズである。

下がそのアンジーさんのウェブサイトなので是非ご覧になってください。

「The Gallery」における写真がすごい!

http://www.angiescarr.co.uk/

2012年7月21日